« Nous, pauvres captifs »

Mais Bachir, malgré son serment, ne vint pas le lendemain, ni le surlendemain, ni les jours et les jours qui suivirent. On s’étonna beaucoup sur la place du marché, entre vendeurs et chalands, de cette absence. Il en fut discuté longuement et avec passion. Les uns assuraient que, enrichi par ses quêtes, Bachir festoyait dans quelque faubourg, à la terrasse d’un café maure. Et d’autres enfin imaginaient pour lui toutes sortes d’aventures.

Omar et Aïcha se présentèrent et furent interrogés avidement. Mais ils étaient eux-mêmes à la recherche de Bachir – ce qui se voyait à leurs figures amaigries et apeurées d’enfants perdus –, et ne savaient rien de lui. Et, parce que les gens reprochaient à leur chef d’avoir manqué de parole, ils reçurent plus de gifles que d’aumônes. Ils allèrent donc mendier ailleurs et on ne les revit plus.

Et peu à peu on cessa de penser à Bachir. Et Sayed, le lecteur, retrouva une clientèle pour les récits qu’il épelait d’une voix monotone dans ses livres éculés.

Or, un matin, Sayed tressaillit d’inquiétude. Un chant aigu de flûte en roseau fendait la rumeur du marché et bientôt s’y joignit la cadence d’un tambourin et de ses grelots. Et déjà les gens abandonnaient Sayed et les acheteurs, les marchands laissaient leurs affaires, leurs éventaires pour courir à la rencontre de la flûte et du tambourin.

Alors retentit une grande clameur :

— Bachir !

— Voici Bachir !

— Enfin Bachir !

Le garçon aux deux bosses reprit sa place accoutumée et tous ceux – jusqu’au dernier – qui se trouvaient au Grand Socco se pressèrent autour de lui.

Et Bachir s’écria :

« Salut, ô mes amis ! Salut, ô mes frères ! Et ne jugez point que vous avez un parjure en face de vous ! Mais seulement un insensé qui s’est cru assez sûr du lendemain pour y attacher un serment, alors que le lendemain des hommes et même l’instant qui suit n’appartient qu’à leur maître, Allah, le Tout-Puissant. C’est pourquoi beaucoup de temps a passé depuis que vous ne m’avez aperçu, ô mes amis, ô mes frères. Et beaucoup de temps va s’écouler désormais avant que vous m’entendiez encore. Si jamais toutefois vous m’entendez. Et quand vous aurez connu par quelle chaîne d’épreuves et de miracles je suis aujourd’hui devant vous, alors vous comprendrez mieux le sens des paroles que je viens de prononcer.

« Écoutez donc, ô mes amis, ô mes frères, le dernier récit de Bachir deux fois bossu. »

Et sans laisser à son auditoire le temps de montrer curiosité, surprise ou émotion, Bachir commença :

« Le matin qui a suivi ma promesse, mon ami Flaherty m’a dit :

« — Je vais chez Hussein Menachibi. Viens, Bachir, viens me servir d’interprète.

« Et j’ai accompagné mon ami Flaherty, certain de venir ensuite ici, fidèle à ma parole. »

La foule qui écoutait Bachir se mit alors à crier impatiemment :

— Qu’est-il arrivé ?

— Où donc allait ton ami aux cheveux rouges ?

— Qui était Hussein Menachibi ?

À quoi Bachir répondit avec humilité :

— Je vous dirai toutes choses exactement, mes amis.

Et il reprit :

« Hussein Menachibi est un des très grands lettrés du Moghreb. Mais quand j’ai quitté le port, en compagnie de mon ami Flaherty, j’ignorais cela et son nom même, comme vous en cet instant. Qui donc sommes-nous en effet et où avons-nous été instruits, pour connaître les princes de l’esprit qui, enfermés dans leurs bibliothèques, vivent au cœur de la sagesse du monde ?

« Or, Hussein Menachibi, célèbre par son savoir sur les écrits antiques de l’Islam, s’est acquis tant de gloire qu’elle a bien dépassé les terres de notre pays et même de tous les pays arabes. Et d’Angleterre et d’Amérique, on avait demandé à mon ami Flaherty d’aller le voir pour raconter dans les journaux les plus érudits comment pensait et vivait Hussein Menachibi.

« C’est là, mes frères, ce que j’ai appris de M. Flaherty, tandis que nous montions vers le sommet de la vieille ville, du côté qui regarde le Plateau des Marchands.

« La maison de Hussein Menachibi était claire, simple et spacieuse. On y voyait très peu de meubles, mais des livres, des livres, des livres ! Il nous a reçus dans la pièce d’apparat, garnie selon l’usage, le long des murs, par des divans bas, recouverts de laines colorées du Sud. Lui-même portait une djellabah légère de toile blanche, rayée de gris, des babouches blanches et un fez. Mon plus grand étonnement a été de le trouver si jeune. Car, en faisant route vers sa demeure, et apprenant l’étendue de son savoir, je m’attendais à rencontrer un vieillard à barbe chenue. Or Hussein Menachibi semblait n’être même pas arrivé au milieu de la vie et son visage était lisse et son regard plein de rêves et de feu. Combien il a dû travailler pour, à son âge, amasser tant de savoir !

« Il nous a offert, selon l’usage, le thé parfumé à la menthe, puis il s’est mis à raconter à mon ami Flaherty quelques-uns des objets de son étude. Ô mes amis, que la langue arabe prononcée par la bouche d’un tel homme paraît différente de celle que nous parlons dans notre grossièreté. Comme elle devient souple et subtile, profonde et délicate et pareille à une broderie merveilleuse. Et que j’avais de peine à suivre Hussein Menachibi, et encore plus à essayer de traduire ses propos à mon ami. Tout mon corps en était trempé de sueur.

« Bientôt Hussein Menachibi nous a montré ses livres les plus beaux. Il les nommait à un serviteur qui connaissait de chacun la place exacte. Et j’enviais de toute mon âme ce serviteur. Car, Allah tout-puissant ! aucun velours, ni or, ni diamant n’est aussi doux, aussi précieux au regard et au toucher que ces manuscrits vénérables et sacrés et maniés depuis des siècles par des mains attentives et pieuses. Il y avait là des livres venus d’Espagne et de Damas, et de Bagdad et des Indes. Le père du père d’Hussein Menachibi avait déjà commencé à rassembler une bibliothèque. Lui, il y avait consacré toute sa fortune et sa science. En outre, ses admirateurs lui offraient leurs meilleures trouvailles.

« Et Hussein Menachibi faisait admirer à mon ami Flaherty les écritures des copistes antiques et les splendides enluminures. Et, le faisant, il avait des yeux d’amoureux. Et le serviteur apportait toujours de nouveaux manuscrits. Et le maître citait des vers ou des pensées magnifiques. Et je me sentais un être indigne perdu dans une ignorance qui n’avait pas de fond.

« Enfin, les longs doigts, si légers et si pâles, de Hussein Menachibi ont ouvert un dernier livre avec un soin presque craintif. C’est que les pages en étaient usées et rongées au point qu’elles ressemblaient à une dentelle qui s’en va en morceaux. Et Hussein Menachibi a dit d’une voix qui tremblait un peu :

« — Ceci est un exemplaire unique. Je l’ai découvert, Allah m’aidant, au fond d’un grenier, chez un caïd dans le Souss. Et c’est un poème composé par le dernier roi maure d’Espagne et qui raconte les suprêmes combats qu’il a livrés sur la terre et sur la mer, avant de s’établir ici même à Tanger.

« Et j’ai traduit ce propos à M. Flaherty du mieux que j’ai pu. Et Hussein Menachibi s’est mis à lire quelques vers du roi arabe. Mais alors, ô mes amis, je n’ai plus été capable de proférer une parole et ma respiration a été arrêtée en moi. Car, alors, ô mes frères, ce n’est pas un poème que j’ai entendu. C’était, en vérité, le galop des étalons aux crinières folles et le sifflement des flèches rapides et le cliquetis des cimeterres et les cris terribles des guerriers. Et moi, je n’étais plus un enfant à deux bosses, mendiant à travers cette ville où nous sommes humiliés par toutes les nations du monde, mais le fils d’une race libre et souveraine qui a conquis la moitié de l’univers, élue d’Allah le Tout-Puissant et terreur sacrée des infidèles. »

Jamais encore – et même aux instants les plus pathétiques de ses récits – jamais Bachir n’avait eu dans la voix et le regard cet accent et ce feu inspirés. Et jamais il n’avait exercé sur ceux qui l’écoutaient pareille influence. Les corps émaciés par la misère, les visages qui portaient les stigmates des privations et des maladies et les haillons eux-mêmes furent soulevés par une sorte de souffle. Les bras se dressaient, les yeux étincelaient et les bouches s’ouvraient sur des clameurs fiévreuses.

— Gloire au prophète !

— Gloire à ses guerriers !

Et, plus haut que tous les autres, retentit le cri de l’homme qui portait son chèche noué selon la manière des Darkaouas fanatiques.

— Ils reviendront les jours de gloire ! Ils reviendront !

Et le vieil Hussein, qui vendait du khôl, si sage et si doux, reprit lui-même :

— Ils reviendront ! Allah le veut !

Alors Bachir reprit :

« Hussein Menachibi a refermé très doucement le livre du roi maure et il l’a très doucement placé sur tous ceux-là qu’il nous avait déjà montrés. Et M. Flaherty, en le remerciant beaucoup, s’est levé. Et le serviteur est allé devant pour ouvrir les portes. Et Hussein Menachibi s’est incliné pour laisser le passage à son hôte. Ainsi, tous, ils me tournaient le dos. Alors, ô mes amis, ô mes frères, en un seul instant, j’ai pris sur la haute pile des livres le poème du roi guerrier et je l’ai enfermé dans mes haillons, contre ma peau, sous la bosse de devant. »

À ces paroles, des mouvements violents d’incrédulité, d’indignation et d’effroi, agitèrent la foule dont les nerfs n’avaient pas eu le temps de s’apaiser. Mais Sayed, le lecteur, fut le premier à crier :

— Quoi ! Tu as volé le livre sacré ?

— En vérité ! dit Bachir.

Et la foule gémit et hurla :

— Il l’a volé ! Il a volé le livre !

Et Mohamed, l’écrivain public, demanda :

— Mais pourquoi ? Pourquoi donc l’as-tu fait ? À quoi pouvait te servir, à toi illettré, ce manuscrit unique et sans prix ?

Alors l’usurier Nahas se mit à glapir :

— Il voulait le vendre ! Le vendre très cher.

— Ce n’est pas vrai ! cria Bachir de toutes ses forces.

— Ce n’est pas vrai, j’en suis certain, dit Hussein, le bon vendeur de khôl.

Et le Darkaoua se redressa, la main sur son poignard, et dit aussi, mais d’une tout autre voix :

— Ce n’est pas vrai.

Alors toute la foule cria :

— Alors pourquoi ? Pourquoi ?

Et Bachir répondit très humblement :

— Je ne le sais pas jusqu’à présent, ô mes frères. C’était un esprit en moi, tout-puissant, qui le désirait.

Et il y eut un grand silence. Et Bachir reprit :

« À l’ordinaire, quand je marchais avec mon ami Flaherty à la moustache rouge dans les rues de la ville, je me tenais aussi près de lui que possible, parce qu’il lui arrivait de me mettre la main sur l’épaule et que cela me faisait très plaisir. Mais, en sortant de chez Hussein Menachibi, je me suis écarté de M. Flaherty. Je le haïssais et, pourtant, de tous les étrangers, il m’était de beaucoup le plus cher. Mais j’aurais voulu voir disparaître de notre terre tous les infidèles, ou alors qu’ils y fussent en esclaves et non plus en maîtres.

« Nous avons passé sous la voûte devant l’ancien palais des Sultans du Maroc, devenu aujourd’hui café maure pour les touristes. Un guide servile a couru après M. Flaherty, comme moi-même j’avais servilement couru derrière tant d’étrangers. Et M. Flaherty l’a renvoyé brutalement et je lui ai souhaité les pires adversités. Le livre du roi maure me brûlait la poitrine.

« Continuant notre chemin en silence, nous sommes arrivés place de la Kasbah.

« Or, M. Flaherty s’est arrêté devant la demeure qui occupait tout le coin de la place de la Kasbah. Et, tout en frappant à la porte très haute et très épaisse, il m’a dit :

« — Réjouis-toi, Bachir. Tu vas voir la plus belle maison du vieux Tanger.

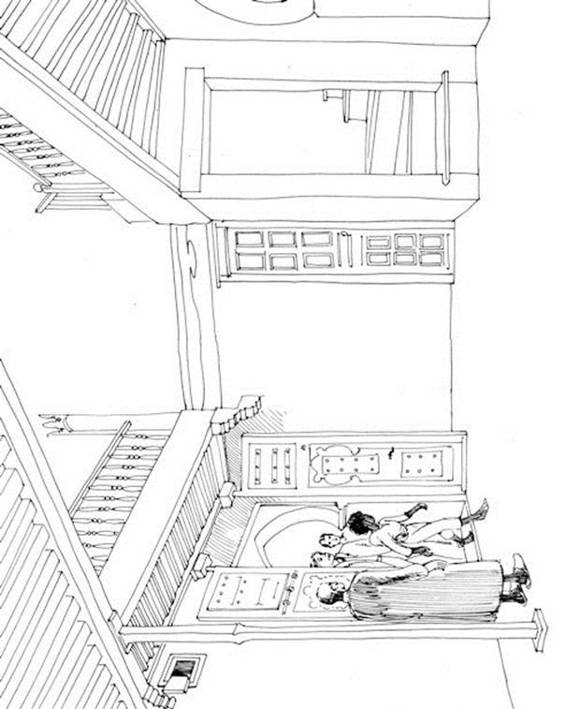

« Et, en vérité, mes amis, quand deux serviteurs arabes en djellabah d’une blancheur sans tache ont ouvert les battants de la porte très haute et du bois le plus lourd, j’ai connu ce qu’il peut y avoir de noble et de magnifique pour abriter l’existence des hommes. Et d’abord la cour intérieure était presque aussi grande que la place de la Kasbah et toute couverte de belles dalles luisantes. Et des galeries voûtées, soutenues par des colonnes innombrables, l’entouraient de toutes parts. Et les dalles brûlaient sous le soleil et les galeries avaient la fraîcheur de l’ombre. Et sur les galeries s’ouvraient des salles immenses avec des plafonds de cèdre.

« — Tu vois, m’a dit M. Flaherty, tout ici a été refait à la façon ancienne, comme au temps des grands seigneurs arabes.

« Et il m’a raconté l’histoire de cette maison. Or, mes amis, à cause de sa position élevée au-dessus de toute la ville et toute la mer, ce lieu avait été autrefois bâti par nos ancêtres en forteresse de Tanger et citadelle de l’Islam. Les Anglais l’avaient prise, mais ensuite, les guerriers du Prophète les en avaient chassés. Et nos étendards ont flotté de nouveau sur les tours. Et puis, sont venus les temps de faiblesse. Les guerriers ont dû quitter les salles profondes et des ânes les ont remplacés, car un marchand avait acheté la citadelle et en avait fait un foundouk. Enfin, un riche Anglais s’était rendu maître du bâtiment et l’avait aménagé magnifiquement pour sa famille.

« Voilà ce que m’a raconté M. Flaherty, et moi je pensais sans cesse : “Oui, cette demeure est admirable et merveilleusement reconstruite entre les murs énormes de notre vieille forteresse. Mais pourquoi ce sont des étrangers, des infidèles qui viennent en jouir ?”

« Et le maître de la maison s’est avancé à notre rencontre et il a invité M. Flaherty à boire des liqueurs de feu, et moi, il m’a dit d’aller jouer avec ses deux fils ; et l’un avait mon âge et l’autre un peu moins.

« Alors, je leur ai demandé à voir toute la demeure. Et ces garçons se sont montrés vraiment très aimables et très hospitaliers et, en temps ordinaire, j’aurais eu de l’amitié pour eux. Mais, d’étage en étage, de chambre en chambre, de tour en tour, et enfin sur le toit d’où l’on apercevait toute la ville, tout le port, tout le détroit, je serrais les dents toujours davantage et je me disais : “Un jour, ce chétif aux cheveux pâles, aux épaules étroites, plein de taches de rousseur, va hériter de ces splendeurs qui ont été les biens de nos ancêtres.” Et je pressais, sous mes haillons, contre ma bosse de devant, le livre du roi maure.

« Enfin, nous sommes descendus dans une grande pièce souterraine.

« Les murs y avaient été nettoyés récemment, mais l’on avait laissé à leur surface des taches étranges. Je les ai examinées de près, l’une après l’autre, et j’ai découvert que c’étaient des dessins rehaussés d’un peu de couleur. Et les dessins représentaient grossièrement des bateaux avec des rangées de longues, longues rames et des ombres d’hommes penchés sur les rames. Et mon cœur s’est mis à battre très fort contre le livre du roi maure.

« — C’était ici la prison de la forteresse arabe, m’a dit le petit garçon blond. Et là, tu vois, au coin de ce bateau, qui s’appelait alors une galère, on peut lire encore une inscription de ce temps en anglais. Et cette inscription dit : Nous, pauvres captifs. En effet, ce sont des captifs anglais qui ont dessiné cette galère et marqué cette plainte.

« Le garçon parlait doctement, comme pour m’enseigner les choses, et avec la satisfaction que montrent les propriétaires d’un bien en tout point remarquable. Son père devait discourir ainsi et il l’imitait, lui qui allait succéder un jour à son père dans la possession de ces trésors.

« Et alors, ô mes frères, un miracle s’est passé en mon sang. J’avais les yeux fixés sur les images des galères, sur l’inscription des prisonniers anglais et, en même temps, j’ai entendu dans ma poitrine, dans mon cœur, la voix du roi maure et je n’ai plus été dans une cave, sous la place de la Kasbah, mais sur la mer étincelante, au temps où nos ancêtres partaient en course contre les navires chrétiens. Et ils prenaient des navires à l’abordage et ils emmenaient en esclavage leurs matelots et capitaines. Et ils les enchaînaient sur des galères de l’Islam. Et les chrétiens ramaient pour porter au combat les fidèles. Et nos fouets claquaient sur leur dos nu. Et moi, Bachir, le capitaine bossu, je commandais à cette galère qui n’était plus peinte sur le mur, mais qui fendait, par les bras des esclaves chrétiens, la mer des grands pirates maures.

« Et j’ai crié tout cela et je devais être porté par l’inspiration véritable et avoir un visage terrible, car les deux garçons ont reculé devant moi, avec soumission et crainte. Et je me sentais le maître de ces lieux enchantés. »

Ici, Bachir s’arrêta et passa ses deux mains le long d’un visage illuminé. Et personne n’osa troubler sa vision. Et Bachir murmura :

— Oui, le maître.

Puis il laissa retomber ses mains et reprit :

« Or, à ce même instant, nous avons entendu un grand bruit de pas à travers les corridors sonores et deux policiers sont entrés dans la cave aux galères et ils m’ont saisi brutalement par les épaules.

« Et M. Flaherty, qui venait, courant, derrière eux, m’a crié :

« — Bachir, est-il possible ?

« Mais déjà les policiers palpaient mes vêtements. Et l’un d’eux en a tiré le livre du roi maure. Il m’a donné une gifle en criant :

« — Sale voleur bossu ! Stupide avec cela ! Allons, en route !

« Les deux petits garçons blonds, qui avaient eu si peur de moi, se sont écartés avec répugnance.

« — Attendez ! Attendez ! criait mon ami Flaherty aux policiers, mais ils ne l’écoutaient pas.

« J’étais un enfant arabe, j’appartenais à la loi du Mendoub. Un étranger ne pouvait rien pour moi.

« Le chemin n’a pas été long. La prison pour enfants se trouvait à un jet de pierre. »

Alors, faisant sonner aussi fort qu’il pouvait ses amulettes au bout de la longue perche, Selim cria :

— Mauvais signe est plus lourd que bon sentiment ! Achetez, achetez les charmes.

Et le Darkaoua dit avec rudesse :

— L’amitié pour les infidèles n’est pas un mérite aux yeux du Prophète.

Et Bachir continua :

« Ô mes amis, j’ignore si certains parmi vous ont connu la prison. Cependant, je le pense. Car il est impossible au pauvre de vivre sans offenser, simplement parce qu’il lui faut vivre, la loi des riches et des puissants. Et j’imagine sans peine quels souvenirs amers vous gardez de ces cachots. Mais aucune prison faite pour l’âge d’homme n’est aussi terrible, croyez-moi, que la prison des enfants, et surtout des enfants abandonnés.

« Songez-y, ô vous qui m’écoutez ! Personne ne nous défend, nous n’avons ni amis, ni parents. Qui se préoccupe si nous sommes jugés, si nous mourons de faim ou de coups ? Le gardien est le maître, le gardien est le bourreau des enfants de la rue et de la liberté.

« Oh ! que les murs sont noirs ! Oh ! que l’air est puant ! Oh ! qu’il faut ramper à la manière des vermines ! Et pourquoi, à l’ordinaire, tant de souffrance et tant de malheur ? Pour avoir pris un gâteau au miel à une devanture ou tiré quelques pesetas de la poche d’un riche étranger. Voilà, mes amis, les crimes qui valaient à mes compagnons des mois et des mois de châtiment.

« Pensez donc à ce qui m’attendait pour avoir dérobé un livre sans prix ! Et, en effet, tous les gardiens disaient que je serais puni au moins de vingt années de prison. Vingt années ! Plusieurs vies ! »

À ce cri de Bachir, le vieil usurier Nahas répondit aigrement :

— Plusieurs vies, pauvre cervelle ! Jusqu’à la mort, c’est toujours la même.

Mais d’autres vieillards se rappelèrent mieux ce qu’ils ressentaient à l’âge de Bachir, pour le compte des ans, et hochèrent leurs barbes blanches avec mélancolie.

Et Bachir continua :

« Ma détresse était si profonde que mon âme était devenue une guenille plus pourrissante que celles qui couvraient mes os affamés.

« Or, un matin, dès l’aube, il y eut chez nous agitation très grande. On nettoyait nos cachots, on lavait nos haillons, on nous aspergeait d’eau. Les tables se couvraient de mets succulents. Matraques, gourdins et fouets étaient enfouis dans des cachettes sûres.

« Et, à l’heure de midi, un magistrat important est venu inspecter la prison.

« Le magistrat a été, naturellement, étonné et ravi par l’abondance de la nourriture et la douceur des gardiens. Puis, il nous a passés en revue, avec un bon sourire. Mais, quand il est arrivé devant moi, le notable arabe qui l’accompagnait a eu un mouvement de la surprise la plus vive et j’ai reconnu en lui Maksoud Abd-el-Rahman, le vieux notable féroce, au visage grêlé de petite vérole et ami influent de Sa Hauteur le Mendoub. Et je me suis souvenu comment, parce que je haïssais sa méchanceté et son orgueil, j’avais refusé de chanter pour lui plus d’une fois, et combien j’avais manqué de politesse envers ce puissant. Je me suis vu perdu à jamais.

« Et, en effet, après l’inspection et le départ du magistrat, j’ai été appelé chez le chef des gardiens. Et là, Maksoud Abd-el-Rahman m’attendait, et le chef des gardiens m’a donné à lui et il m’a emmené.

« Et je n’avais plus de force ni « de pensée, tant ma terreur était grande et mon esprit répétait seulement et sans cesse : “Pauvre Bachir !” »

Alors, les femmes sensibles qui se trouvaient dans l’assistance et celles-là, singulièrement, qui avaient des enfants en bas âge, gémirent en chœur :

— Pauvre ! Pauvre Bachir !

Et lui, il reprit :

« La voiture de Maksoud Abd-el-Rahman nous a conduits dans son palais qui est très magnifique, plein de terrasses, de jardins, d’arbres, de fontaines, et donnant sur la mer. Tant de splendeur, tant d’opulence m’ont rendu plus misérable encore. Ici le notable cruel que j’avais offensé était seigneur sans limite. Il avait le pouvoir de me faire mourir de faim, au fond d’une cave, de me faire bâtonner à mort, de m’écorcher vif. Qui l’eût su, ô mes amis ? Et même qui, le sachant, aurait fait quelque chose contre un homme aussi puissant ?

« Et Maksoud Abd-el-Rahman m’a dit :

« — Je t’ai fait chercher par toutes les rues de la ville et tout le long des plages, bossu maudit. Et tu étais sous ma main.

« Et je me suis senti comme au bord de la tombe.

« Puis Maksoud Abd-el-Rahman a médité, en faisant rouler entre ses doigts épais les grains de son chapelet d’ambre. Et il m’a dit encore :

« — Inconnues sont les voies d’Allah et de Mahomet, son Prophète.

« Et, à ces noms sacrés, un peu de chaleur est revenue dans mes membres transis. Mais Maksoud a repris aussitôt :

« — Ta langue insolente mérite d’être coupée.

« Et j’ai cru, en vérité, mes amis, que j’allais défaillir. Et alors il a dit :

« — Seulement, j’ai besoin de ta langue. En effet, je prends femme à nouveau et je veux que tu chantes à mes noces. Et ton sort dépendra de ton art.

« Oh ! mes amis, je sais bien que je m’étais juré de ne jamais chanter pour cet homme dédaigneux. Mais je me suis jeté à ses pieds et j’ai embrassé le pan de son burnous.

« Et qui de vous, dites-moi, qui, n’aurait point fait de même ? »

Personne ne répondit, mais toutes les têtes s’inclinèrent dans un assentiment plein d’humilité.

Et Bachir continua :

« Je suis certain, mes amis, que vous avez profité quelquefois de la magnificence des noces princières. En effet, les riches et les puissants aiment à montrer leur bonheur aux pauvres pour être mieux honorés par eux. Mais, pour vous, ces aubaines ont toujours eu lieu à la porte des cuisines et au septième jour des fêtes et l’on vous a donné les reliefs des reliefs des reliefs. Car, déjà seuls les maîtres et les invités de haut rang avaient goûté aux plats intacts, puis les principaux serviteurs s’étaient servis dans ce qui restait, et puis les serviteurs moyens avaient prélevé chacun le morceau le plus succulent dans ce qui était laissé. Et puis était venu le tour des plus bas domestiques. Et enfin, le vôtre. Et de cela encore, ô mes amis, le pauvre doit remercier Allah, le Tout-Puissant, car ces reliefs des reliefs des reliefs sont tout de même pour lui un festin étonnant et peut-être plus doux à son ventre que les plats les meilleurs à l’estomac fatigué des maîtres.

« Et j’ai, moi, le premier, souvent loué le Tout-Puissant et son Prophète sur le seuil des cuisines superbes.

« Mais, cette fois, mes amis, je me trouvais au cœur même de la fête.

« Or le palais de Maksoud était orné tout entier d’étoffes de velours et de soie aux couleurs les plus enchanteresses. Des jets de parfums et des feux de bois odorant embaumaient toute la demeure. Les fontaines chantaient. Le vent du soir agitait les branches des cyprès et des sycomores. Dans les allées, dans les antichambres, partout, s’alignaient les serviteurs de la maison de Maksoud, chacun avec la djellabah, la coiffure à la forme, à la couleur de son rang. Et Sa Hauteur le Mendoub, pour honorer son ami Maksoud, avait prêté pour les noces une partie de sa garde en armes. Et les soldats aux visages guerriers, habillés d’uniformes splendides, bleus, fauves et rouges, se tenaient tout le long des murs, le fusil à la main et bardés de cartouches étincelantes.

« Toutes les salles, à tous les étages, étaient pleines d’invités choisis pour leur noblesse, leur rang ou leur fortune. Ils étaient assis sur des divans somptueux, contre des coussins brochés d’or. Et on leur servait la nourriture la plus exquise sur des plats d’argent. Et il y avait là des princes arabes et des officiers français et espagnols, et tous les consuls et les plus riches banquiers. Et j’ai retrouvé parmi eux des figures de ma connaissance : la terrible vieille Lady Cynthia et Sir Percival, son mari, et M. Boullers le marchand d’or, et le bel officier chef de la police et mon ami Flaherty qui m’a fait beaucoup de clins d’œil joyeux sous ses rouges sourcils, et Hussein Menachibi, le lettré à qui j’avais volé le livre du roi maure.

« Et, un peu plus tard, le chef des serviteurs de Maksoud Abd-el-Rahman a invité quelques dames à rendre visite à la fiancée dont la vue était interdite aux yeux des hommes. Et je les ai suivies, car je n’étais qu’un enfant, un chanteur des rues, un bossu.

« Et nous avons vu, dans la salle réservée aux femmes, nous avons vu la fiancée. Elle était à peine plus âgée qu’Aïcha et presque aussi jolie. Elle était vêtue et parée comme une reine, mais son visage était blanc et immobile d’effroi. Elle ne pleurait point, mais les larmes figées dans ses yeux ressemblaient à une vitre qui ne laissait point passer la lumière. Et, près d’elle, Maksoud Abd-el-Rahman, le gros, le vieux, le cruel, le grêlé éclatait d’orgueil. »

Alors Zelma, la bédouine hardie, fit entendre un ululement atroce où elle mêlait les imprécations et les plaintes. Et toutes les femmes, belles ou laides, vieilles ou jeunes, et celles qui portaient le voile des cités et celles qui avaient les cheveux couverts seulement par la grossière paille tressée des campagnes, toutes, elles se joignirent à Zelma pour lamenter, dans le sort de la si jeune fiancée, leur propre sort. Mais les hommes, par railleries, insultes et menaces, leur imposèrent silence rapidement.

Et Bachir reprit :

« Alors, après les musiques de la garde du Mendoub, et les danseuses mauresques, et les danseurs chleuhs, mon tour est venu de chanter. »

Et l’assistance entière demanda :

— Comment, ce jour-là, t’es-tu comporté, ô Bachir ?

Et Bachir s’écria :

« Je vous répondrai seulement, mes amis, que l’air était embaumé, le spectacle magnifique, les musiciens sans pareils, que c’était, malgré tout la fête d’un grand seigneur arabe et, enfin, que je ne chantais plus pour les hommes, mais pour la liberté. »

Et, dans ce mot, le petit mendiant deux fois bossu avait mis tant d’amour qu’il n’eut pas besoin de s’expliquer davantage. Toute la foule comprit que la voix célèbre de Bachir n’avait jamais été belle et pure et inspirée comme aux fêtes de ce mariage.

Et le pêcheur aveugle Abdallah s’écria :

— Il ne me reste plus beaucoup de jours à vivre, mon fils, mais de ceux-là même j’abandonnerais avec joie la moitié pour t’avoir entendu alors.

Et Abderraman, le badaud, déclara :

— Tu as comblé d’honneur ce Maksoud devant ses invités.

Et Mohamed, l’écrivain public, dit à Bachir :

— Et c’est ainsi assurément que tu as gagné le pardon de tes fautes.

Et Bachir répondit :

— En vérité, c’est ainsi.

Alors, Hussein, le pieux et doux marchand de khôl, murmura dans sa barbe blanche :

— Étonnants et toujours cachés sont les desseins d’Allah !

— En vérité, ô mon père ! car le plus étonnant me reste à vous conter ! s’écria Bachir.

Et il poursuivit :

« Quand les sept jours de réjouissances ont été achevés, quand les pauvres eurent mangé et rongé les reliefs des reliefs des reliefs du festin, quand les gardes aux ceintures rouges et aux cuirs garnis de cartouches ont regagné leurs casernes, quand les serviteurs ont remis en ordre le palais et quand la petite fiancée a été enfermée dans le harem, alors Maksoud Abd-el-Rahman m’a rendu la liberté en ces termes :

« — Bénis, jour et nuit, le Prophète qui t’a favorisé, bossu indigne, d’une voix comme la tienne. Car sa beauté et l’honneur que j’en ai reçu ont dépassé tout ce que j’en pouvais attendre. Aussi ta récompense ira au-delà de tout ce que tu pouvais espérer. »

Ici, Nahas, le vieux prêteur sur gages, demanda, tandis que ses yeux s’emplissaient de convoitise et de bile :

— Combien as-tu reçu de pesetas ? En papier ou bien en or ?

— Ce n’est pas en argent que m’a payé Maksoud Abd-el-Rahman, gloire et joie à son nom ! répondit Bachir.

Et il continua :

« En effet, Maksoud Abd-el-Rahman s’est dirigé alors – en m’ordonnant de le suivre – vers la cour de son palais qui donnait sur les écuries. Et là, il a fait signe à un palefrenier. Et, au bout d’un instant, ce serviteur est revenu en menant par la bride un bourricot harnaché magnifiquement. Et, cette fois, ô mes amis, je n’ai pas eu besoin de regarder derrière ses oreilles pour le reconnaître, car aucun autre bourricot au monde ne pouvait avoir ce poil couleur de lait et si lisse, brillant et doux, ni cette allure aimable et fière, ni cette extrême intelligence dans le regard. Et nul autre que lui n’aurait arraché, comme il l’a fait, sa bride aux mains qui la tenaient pour trotter vers moi et poser son museau sur ma bosse de devant. En vérité, en vérité, mes amis, c’était mon merveilleux petit âne blanc. »

Et alors éclata le dernier, mais aussi le plus bruyant et le plus joyeux des tumultes parmi tous ceux qu’avait suscités Bachir au cours de ses récits.

— Quoi ! Le même bourricot ! criait-on.

— Celui que tu as rencontré d’abord chez la terrible vieille dame de la Montagne ?

— Que tu as soigné chez le Prophète des Bêtes Blessées ?

— Que tu as donné à Saoud le Riffain ?

Et d’autres voix demandaient :

— Mais comment est-ce arrivé ?

— Pourquoi Maksoud avait-il cet âne ?

Et d’autres répondaient à celles-là :

— Rappelez-vous les paroles du Darkaoua…

— Le bourricot a été abandonné par les amis qui ont secouru le Riffain.

— Et c’était sans doute sur les terres de Maksoud le Notable.

— Où le paysan qui a recueilli le bourricot l’a revendu par la suite…

— Et, de main en main, il est revenu à Bachir.

Et Zelma la bédouine poussa un « you you » triomphal et cria :

— Je suis heureuse pour le petit âne blanc.

Et Abdallah, le pêcheur aveugle, dit de sa voix chantante :

— Je te l’avais bien annoncé, mon fils.

Et il y eut une infinité d’autres commentaires. Et, contrairement à son habitude, Bachir les écoutait tous avec patience : il savait, lui, qu’il n’entendrait plus ces hommes et ces femmes, de très longtemps. En effet, lorsque le calme se fut rétabli peu à peu, il s’écria :

« Et maintenant, ô mes amis, ô mes frères, je vais prendre congé de vous. Mais pas pour un jour seulement, ou une lune, ou même une année. Car je vais partir à la découverte du vaste monde sur les routes brûlantes et vers les villes pleines de secrets divers. Et je n’en reviendrai, ô mes amis, ô mes frères, que devenu un homme. Et, peut-être alors, vous ferai-je de nouveaux contes avec la vérité. »

Et cette annonce fut suivie d’un silence très profond. Et, au milieu du silence, Aïcha, toute seule, fit la quête. Et tous, même Nahas l’usurier, même Sayed, le lecteur public, se montrèrent généreux, car un si long et hasardeux voyage les faisait rêver.

Soudain, Bachir cria :

— Regardez, regardez tous, qui vient du foundouk de la rue du Statut.

Sous son grand fez rouge, Omar parut alors. Et il conduisait un bourricot tout blanc harnaché avec un luxe magnifique. Et chacun fut émerveillé par la gentillesse, la vigueur et la beauté de ce petit âne, qui avait connu tant d’aventures et qui ne ressemblait à aucun autre.

Bachir monta en selle et Omar se hissa jusqu’à la croupe.

Aïcha suivit à pied, comme il se doit.

Ils traversèrent la ville et prirent le chemin du Sud.